اليوم النجمي والسنة الشمسية.. التقويم المصري القديم أدق أنظمة ضبط الوقت

القاهرة (خاص عن مصر)- يُعد التقويم المصري القديم من أقدم أنظمة ضبط الوقت وأكثرها تطورًا في تاريخ البشرية. وقد لعب دورًا محوريًا في إدارة الدورات الزراعية لنهر النيل، والطقوس الدينية، والواجبات الإدارية.

وفقا لبحث نشرته الموسوعة البريطانية، طوّر المصريون مزيجًا فريدًا من التقويمات الشمسية والقمرية لتنظيم حياتهم، مما يعكس دقتهم في رصد النجوم والظواهر الطبيعية. وظل هذا النظام مستخدمًا لقرون، مؤثرًا على أساليب قياس الوقت المحلية والعالمية.إعلان

تطور التقويم المصري

اعتمد المصريون القدماء في البداية على التقويم القمري لضبط الوقت، وهي ممارسة شائعة بين الحضارات القديمة. إلا أن التقويم القمري شكّل تحديًا للاحتياجات الزراعية والمدنية لعدم توافقه مع السنة الشمسية. ولمعالجة هذه المشكلة، طوّر المصريون تقويمًا شمسيًا، أكثر موثوقيةً لتتبع الفصول والفيضان السنوي لنهر النيل. وقد مثّل هذا التحول نقلة نوعية في قدرتهم على إدارة الوقت.

التقويم الشمسي.. البنية والتنظيم

كان التقويم الشمسي المصري يتألف من 365 يومًا مقسمة إلى ثلاثة فصول، كل فصل منها 120 يومًا، تتوافق مع المراحل الرئيسية لدورة فيضان النيل:

آخت (الفيضان): فترة الفيضان، من سبتمبر إلى يناير تقريبًا.

برت (الظهور): وقت انحسار مياه النيل، مما يُسهّل الزراعة، من يناير إلى مايو.

شيمو (انخفاض المياه): موسم الحصاد، من مايو إلى سبتمبر.

كان كل فصل مقسمًا إلى أربعة أشهر، كل منها 30 يومًا، مما أدى إلى سنة 360 يومًا. ولمعالجة هذا الاختلاف مع السنة الشمسية، أضاف المصريون شهرًا إضافيًا مكونًا من خمسة أيام إضافية في نهاية العام. كانت هذه الأيام، بخلاف الأشهر العادية، تُعتبر أيامًا مميزة، تُقام فيها مهرجانات تُحتفل فيها بالآلهة أوزوريس، وحورس، وست، وإيزيس، ونفتيس.

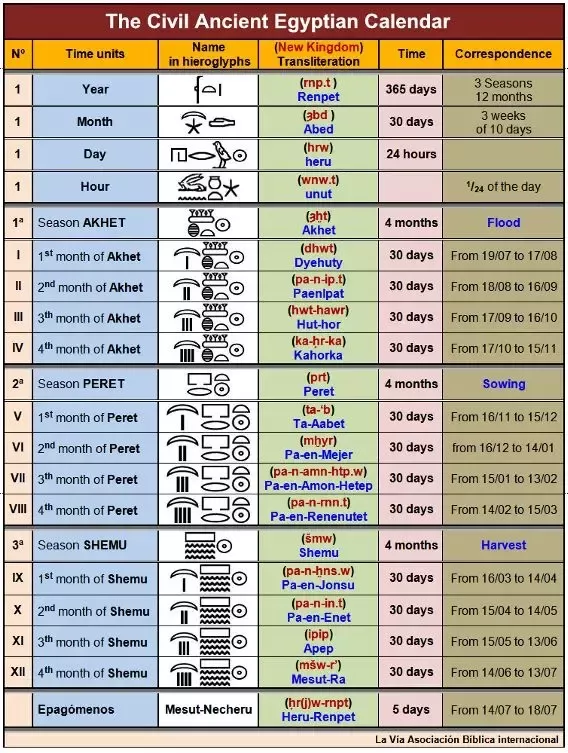

جدول توضيحي للتقويم المصري القديم

جدول توضيحي للتقويم المصري القديمالتقويم القمري.. مرتبط بالممارسات الدينية والثقافية

في حين استُخدم التقويم الشمسي في المقام الأول للأغراض الزراعية والمدنية، احتُفظ بالتقويم القمري للاحتفالات الدينية. تألف هذا التقويم من 12 شهرًا قمريًا، كل منها عادةً ما يكون طوله 29 أو 30 يومًا، متوافقًا تمامًا مع مراحل القمر. كان للتقويم القمري أهمية خاصة في تحديد توقيت الأعياد والطقوس الدينية.

لمواءمة السنة القمرية مع السنة الشمسية، أضاف المصريون شهرًا إضافيًا، يُعرف باسم “تحوت”، كل بضع سنوات. ضمن هذا التعديل تزامن التقويم القمري مع السنة الشمسية، مما سهّل التوقيت المناسب للاحتفالات الدينية المرتبطة بالدورات الزراعية.

دور الشعرى اليمانية في التقويم المصري

كان الظهور الحلزوني لنجم الشعرى اليمانية، ألمع نجم في السماء، حجر الزاوية في نظام التقويم المصري. كان هذا الحدث، عندما عاد الشعرى اليمانية للظهور في الأفق قبيل الفجر، إيذانًا ببدء فيضان النيل، وهو حدث حيوي للزراعة المصرية.

ربط المصريون هذا الشروق ارتباطًا وثيقًا برأس السنة الميلادية، أي يوم آخت الأول، والذي كان غالبًا ما يقع في حوالي 19 يوليو. لم يكن فيضان النيل السنوي علامة زراعية فحسب، بل كان متشابكًا بعمق مع الدين المصري وعلم الكونيات.

كان الشعرى اليمانية، المرتبط بالإلهة إيزيس، يُعتبر النظير الروحي للشمس، التي كان يُعتقد أنها تحافظ على العالم المادي. كان هذا الارتباط بين الشعرى اليمانية وفيضان النيل يرمز إلى تجدد الحياة، وكان يُحتفل به كجزء من احتفالات رأس السنة.

دورة سوثيك وانحراف التقويم المدني

كانت دورة سوثيك من السمات الرئيسية للتقويم المدني المصري، وهي فترة تبلغ حوالي 1460 عامًا، وبعدها يُعاد تنظيم التقويم مع شروق الشعرى اليمانية.

أدى التباين بين السنة المدنية التي تبلغ 365 يومًا والسنة الشمسية التي تبلغ 365.25 يومًا إلى انحراف التقويم تدريجيًا عبر الفصول، بحوالي ربع يوم كل عام. أدى هذا الانحراف إلى تأخر التقويم المدني يومًا كاملاً كل أربع سنوات.

ولتصحيح هذا الوضع، قدّم بطليموس الثالث اقتراحًا بإضافة يوم سادس بعد الغروب كل أربع سنوات، إلا أن هذا التغيير لم يلق قبولًا واسعًا من الشعب المصري، وتم التخلي عنه في النهاية حتى وضع التقويم القبطي في عهد أغسطس عام 25 قبل الميلاد.

التقويمان المزدوجان: النظامان المدني والقمري يتعايشان

اعتمد المصريون على تقويمين رئيسيين: التقويم المدني للأغراض الإدارية، والتقويم القمري للشعائر الدينية. كان التقويم القمري مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمراحل القمر، بينما كان التقويم المدني يتبع دورة الشمس. سمح هذا النظام المزدوج باتباع نهج شامل لضبط الوقت، حيث سهّل التقويم المدني الإدارة اليومية للبلاد، بينما كان التقويم القمري يوجه الحياة الدينية.

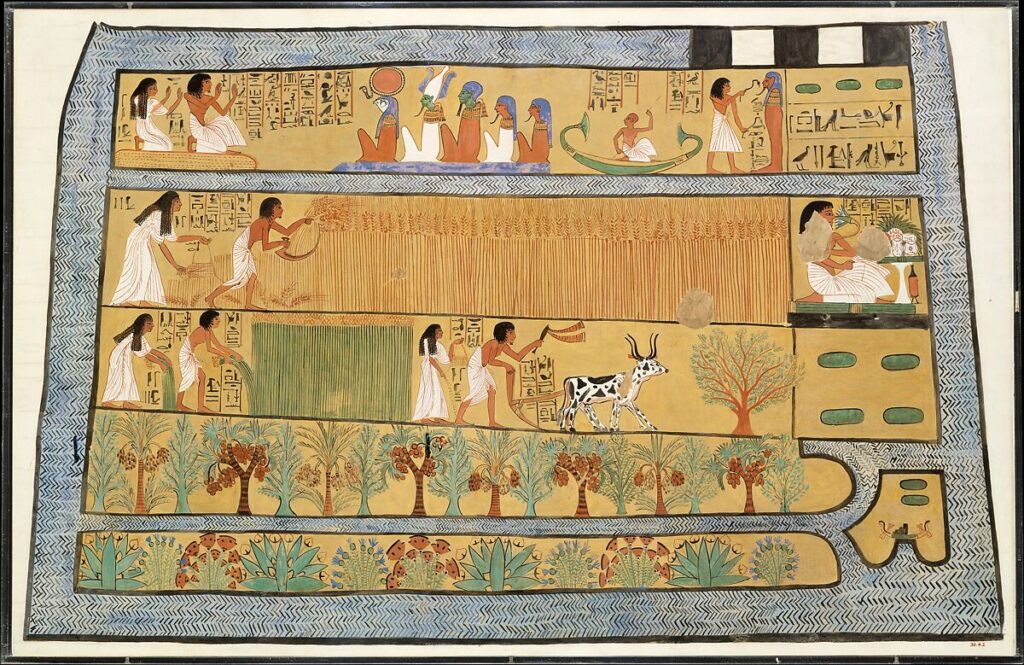

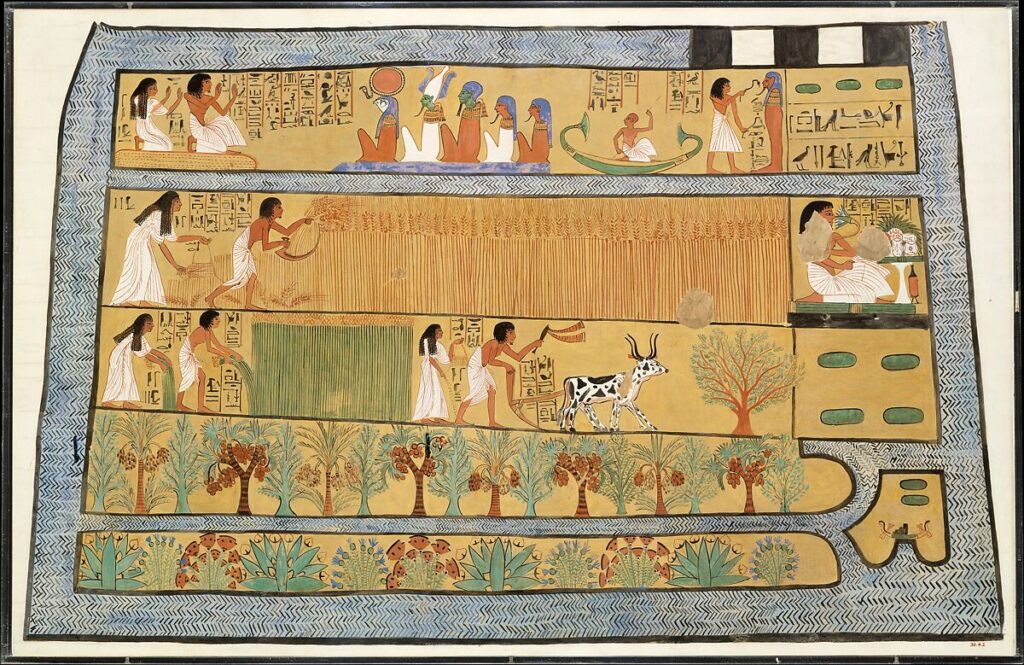

جدارية توضح مواسم الزراعة

جدارية توضح مواسم الزراعةالأسبوع المصري: العشريات وضبط الوقت

كان اليوم المصري مقسّمًا إلى 24 ساعة، منها 12 ساعة نهارًا و12 ساعة ليلًا. لم تكن هذه الساعات ثابتة الطول، إذ كانت تختلف باختلاف الفصول، وهو مفهوم اختلف اختلافًا كبيرًا عن ضبط الوقت الحديث.

استخدم المصريون الساعات الشمسية والساعات المائية والمزامير لتتبع الوقت خلال النهار، وفي الليل، اعتمدوا على العشريات – وهي مجموعات من النجوم تُشير إلى مرور الوقت. كان كل عشرية يرتفع في سماء الليل، مُشيرًا إلى بداية يوم نجمي جديد.

كان الأسبوع المصري يتألف من فترات، أو عقود، كل شهر منها يتكون من ثلاث فترات. ساعد هذا التقسيم للشهر إلى ثلاث فترات، كل منها عشرة أيام، المصريين على تنظيم أعمالهم وواجباتهم الدينية. غالبًا ما كان يُعامل اليومان الأخيران من كل فترة كعطلات، مما يعكس الأهمية الثقافية للراحة والاحتفالات الدينية.

أثر وإرث التقويم المصري

كان للتقويم المصري تأثير عميق على أنظمة التقويم اللاحقة، بما في ذلك التقويم اليولياني. أثّر العمل الرائد للمصريين في ابتكار التقويم الشمسي على تطوير أنظمة التقويم التي استخدمها الإغريق والرومان. وقد مهد إدخال يوليوس قيصر لليوم الكبيس، استنادًا إلى المبادئ المصرية، الطريق للتقويم الغريغوري الحديث.

ويستمر إرث التقويم المصري اليوم في التقويم القبطي، الذي لا يزال مستخدمًا في مصر للأغراض الدينية والزراعية. وقد مثّلت قدرة المصريين القدماء على قياس الوقت بدقة، بالاعتماد على النجوم والشمس، إنجازًا بارزًا لا يزال يُشكّل فهمنا للوقت حتى اليوم.

مساهمة المصريين في ضبط الوقت

كان التقويم المصري القديم إنجازًا بارزًا في كل من علم الفلك والإدارة المدنية. فمن خلال إنشاء نظام يتتبع بدقة كلًا من السنوات الشمسية والقمرية، لم يُسهّل المصريون التخطيط الزراعي فحسب، بل ربطوا أيضًا ضبط وقتهم ارتباطًا وثيقًا بالممارسات الدينية والثقافية. وقد أثرت تقويماتهم على تطوير أنظمة ضبط الوقت الحديثة، ولا تزال تُحتفى بها كدليل على براعتهم وفهمهم للعالم الطبيعي.