زياد جيوسي: غرائبية وتاريخ وحنين في رواية كويت بغداد عمَّان

زياد جيوسي

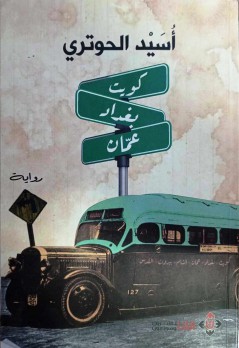

من العنوان للرواية الأولى للكاتب أسيد الحوتري الأردني الجنسية والفلسطيني الهوية بعد سبعة كتب تراوحت بين القصة ودراسة نقدية وكتاب بحثي وقصص مشتركة مع كتاب آخرين وكتاب للأطفال، نستنتج أن الرواية تدور بين المدن الثلاثة التي عنونت الرواية والصادرة عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن عام 2022م، وبغلاف يحمل صور الحافلة التي كانت تنقل المسافرين قبل هزيمة 1967م بين الكويت وبغداد وعمَّان والشام وبيروت والقدس، ولا أعتقد أن الكاتب يتذكر هذه الحافلات فهو مواليد 1974 في الكويت، ولكن من هم بعمري بالتأكيد يتذكرونها بطفولتهم وقبل احتلال القدس من الصهاينة، والغلاف الأخير يحمل صورة الحافلة وصورة الكاتب وفقرة من الرواية، والرواية تقع في 247 صفحة من القطع المتوسط وبطبعة أنيقة، واهداء: “إلى ذلك الطفل الذي يحتضر في داخلي، والذي لا يزال يحيا على أرض الكويت”، وهذا دلالة على مدى الحنين للكويت والأيام الخوالي.

قبل أن تبدأ الرواية وضع الكاتب في صفحة مستقلة آيات من القرآن الكريم، وفي الصفحة التي تلتها تنويه أن النص لا علاقة له بالواقع وأن أي تشابه يكون صدفة مجردة، ومن ثم يضع مشهدين الأول بعنوان سعيد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره خرج من بيته في الكويت غاضبا في ظل منع التجوال، وأطلقت عليه القوات العراقية التي كانت تسيطر على الكويت بتلك الفترة النار بعد هروبه وعدم الانصياع للتوقف، وفي هذه اللحظات “سيرى هذا الغلام، ابن السادسة عشر، ما تيسر من ماضيه، أما في الفصل الثاني فسيعرض عليه ما تيسر من مستقبله، كما سيعرض له الفصل الثالث آماله ومخاوفه”، وفعليا الرواية من ثلاثة فصول هي الماضي والمستقبل والخيال، وكل فصل من عدة أجزاء، بينما المشهد الثاني أشبه بتقديم للرواية بأسلوب مغرق بالرمزية تحت عنوان سعد، والعناوين للمشهدين تعيد لذاكرتي المثل العربي: “انج سعد فقد هلك سعيد”، وهذا يثير السؤال: هل هلك سعيد وهل سينجو سعد؟

الرواية تبدأ بالغرائبية بالأسلوب وتستمر به في مفاصل الرواية التي يرويها سعيد وهو الراوي الرئيس وهو لا يعرف هل هو ميت أو حي أم مسجون في كهف أو مدفون في قبر بعد حادث اطلاق النار عليه وإن كان سيصل لفكرة أنه سجين بسبب ادخال الطعام له بأوقات محددة، ثم نجده في النهاية ص 215 نزيل غريب في سلوكه بأحد المشافي مصابا بمرض الخرف “الزهايمر” وفي لحظات الصحو المحدودة يكتب، ولكن تتجلى الغرائبية أنه لم يكن مريضا ووضع بالمشفى لسبب آخر، ونهاية الرواية حافلة بالغرائبية، وخلال الحديث سنرى أن الرواية فيها بعض من السيرة الذاتية للكاتب فالكاتب اسمه أسيد والراوي سعيد واسم عائلة الكاتب الحوتري والراوي البحتري والكاتب والراوي ولدا في الكويت ودرسا في تركيا، وبالتأكيد ليس ذلك من باب الصدف الجميلة كما أشار الكاتب في البداية، وفكرة الرواية الرئيسة تقوم على استرجاع ذكريات الطفولة في الكويت عبر ستة عشر عاما من لحظة الولادة حتى الاجتياح العراقي في آب 1990، والغرائبية أن نجد في ص 116 الراوي يقول: “قبل خمسة وثلاثين عاما كنت أقيم بالكويت” هذا الاشتياق الشديد والحب المرتفع الوتيرة للكويت وأرض الكويت وشعبها وحكامها، يعبر عنه الكاتب باستخدام مصطلح أرض الخير لوصفها والوارد في أهزوجة استخدمها للوصف، وكذلك الغرائبية في ص 209 تحت عنوان “الكويت كما اراها” لينقلنا في صفحة كاملة لا تحتوي سوى الخطوط وبدون كلمات، وكأنه يريد من القارئ أن يستنتج ذلك من خلال قراءة الرواية.

الرواية تثير التساؤلات منذ البداية فالكاتب استخدم عنوان “سفر التكوين: حولي” كعنوان للجزء الأول من الفصل لأول، وحولي هي أحد محافظات دولة الكويت ومكان ولادة الكاتب، لكن سِفر التكوين هو في التوراة أول الأسفار الخمسة المنسوبة لسيدنا موسى عليه السلام وهو جزء من التوراة العبرية التي زورها حاخامات اليهود وأدخلوا لها الكثير من الاساطير البابلية والسومرية، وفيها كيف خلق الله سبحانه وتعالى الكون والانسان وغير ذلك، فلماذا اختار الكاتب هذا العنوان وربطه بمحافظة حولي؟ ربما أراد استخدام هذا العنوان للإشارة لولادته في حولي وبدء حياته كما ورد في عبارة: “كما كانت بدايتي في سفر التكوين” ص 24، لكن أعتقد أنه اختيار غير موفق، وفي ص 118 تكرر ذلك بقول الكاتب عن الخروج للفلسطينيين من الكويت بالقول: “لعل الشعب الفلسطيني شعب مولود في سفر الخروج”، وسفر الخروج هو الثاني من أسفار التوراة وهذا يثير السؤال: لماذا استخدم الكاتب أسماء أسفار التوراة في حديثه؟ بينما في العنوان الأول استخدم عنوان: “أم البدايات” وهو اقتباس من نص محمود درويش: “على هذه الأرض سيدةُ الأرض، أم البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارتْ تسمى فلسطين”، وهي عملية ربط بين محافظة حولي التي ولد بها الراوي والكاتب أيضا وبين وطنهم الأصلي فلسطين، وايضا نجد الكاتب في ص 118 شبه الخروج الفلسطيني من الكويت بالخروج من فلسطين في عام النكبة 1948 وفي حرب حزيران 1967 وخروج المقاومة من الاردن عام 1971 ومن لبنان عام 1982 فهل كان الربط موفقا؟

من المسائل التي تثير السؤال استخدام الكاتب مصطلح العين الثالثة على صيغة سؤال أول مرة ص27 وهو مصطلح يعود للفترة الوثنية حيث كان يؤمن به أتباع الطاوية في الصين والبوذية والهندوسية في الهند، والمعني به العين الداخلية أي التي يمكن بطقوس معينة والطاقة الكامنة الوصول إلى فضاءات الوعي الأعلى وعوالم مخفية في عقل الانسان ورؤية الروح في الجسد ورؤية أرواح الأموات، والمشعوذون والسحرة يستخدمونها للدخول لعالم الجن والشياطين والبعض في العصر الحديث يسميها النورانية أو البصيرة وفعليا لا علاقة للبصيرة بمفهوم وأهداف العين الثالثة، ولكنها تبقى تواصل لمفاهيم وثنية وطرق شيطانية مخالفة لديننا الإسلامي تماما، وقد أشار الكاتب على لسان الرواي أنه مع تكرار التجربة وصل إلى فتح العين الثالثة وقال: “تتحقق المعجزة! صورٌ كثيرة أخذت في التداعي” ومنها مشهد الصراع على البالون الأزرق.

ومن الملفت للنظر أن الكاتب روى تفاصيل تاريخية دقيقة تخص وعد بلفور ووعد مكماهون على لسان طفل ما زال في الرابع الابتدائي، وتاريخ الكويت ومطالبات العراق فيها بالتواريخ وتاريخ العراق منذ عهد الملكية وصولا لعهد صدام حسين على لسان طفل في الثاني ابتدائي وبالتواريخ الدقيقة، وهذا الحديث عام 1986 ويتوقع فيه عودة المطالبة العراقية بالكويت في التسعينات!! وهذا ما حصل من اجتياح الكويت في آب 1990 أثر الخلاف بين البلدين على حقل نفط وبعد خديعة السفيرة الإمريكية للرئيس صدام ودورها بالايقاع به، وحتى لو سمعها مرة من والد صديقه فمن المستحيل أن يرويها بهذه الدقة والتواريخ الدقيقة، ولا يمكن للطفل أو والد صديقه أن يستشرف المستقبل بهذه الدقة وخاصة انه عام 1986 كانت العراق في حرب طاحنة مع ايران، وأيضا ومهما كان هذا الطفل موهوبا فلا يمكنه بهذا السن أن يرسم لوحات فنية تحمل كل الرموز التي رواها لمدير المدرسة ويعجز عنها فنان درس الفن التشكيلي قبل ممارسة طويلة توصله الى الاحترافية، وكذلك ما رواه الطفل أحمد من تحليل لمسرحية “باي باي لندن” هو تحليل نقاد محترفين وحتى لو علمه والده دكتور النقد كيفية التحليل؛ وليس تحليل طفل حتى لو كان متفوق،ولكن في بداية الفصل الثاني يقول عن ذلك أنها افلام هندية وبالتأكيد أن هناك من يتلاعب به، وهذا يعكس الغرائبية في الرواية بوضوح، وتظهر الغرائبية أيضا اضافة لذلك في وجود سعيد بالمشفى وطباعة روايته وخاتمة الرواية.

العديد من المواقف في الرواية جرى اسقاطها على الواقع العربي مثل مشهد الصراع على البالون الأزرق فخرج عن صراع بين طفلين للإشارة الى صراع “في الداخل، وفي الخارج، وعلى الحدود! زعيم أحمر يريد الظفر (بالبالون) الأزرق”، وكذلك خلال حديثه عن الروايات قوله: “والشعب الحزين والأمة الحزينة الرزينة التي قبرت أهلها، وأضاعت أرضها، ونُهبت خيراتها”، كما وردت غمزة من الشيوخ مفتيَّ السلاطين بقوله: “الشيخ حسني لم يكن شيخا في يوم من الأيام، كما أن الشيخ إمام لم يكن شيخا قط”، والشيخ حسني من أبطال فيلم الكيت كات والشيخ امام مناضل ومغني معروف والاثنان فقدا النظر وكانوا كفيفين، وهكذا مشايخ هذه الأيام فاقدو البصيرة حتى لو بقيت أبصارهم، بينما من فقد البصر ولم يفقد البصيرة يبقى تأثيره موجوداً، وأيضا بقول الكاتب: “لقد عاد العرب يقتلون أولادهم من جديد”، وكذلك في حديثه عن المياه العادمة التي أتلفت بضاعة والده بالقول: “بل على ما بعد البضاعة، وعلى ما بعد ما بعد البضاعة”، وهذا القول تناص مع تعديل من قول للشهيد حسن نصرالله في حرب 2006، وقوله: “مجرة التبانة بالعربية، مجرة لساكنيها من اسمها نصيب، فكل من فيها يمشي ويأكل نصيب”، ناسبا إسم درب التبانة لكتاب وهمي وشخصية وهمية، علما أن الاسم بالعربية في وصف درب التبانة جاء من أن شكلها يشبه التبن المتساقط على الأرض خلال نقله على ظهور الدواب، ولكنه اسقطه مع تعديل على واقعنا العربي المعاصر.

الإسقاطات على الواقع العربي محور رئيس في الرواية مثل قول الطفل سعيد خوفا من أعضاء العصابة من الأطفال: “هل أدعو إلى قمة طارئة وأطلب العون؟”، وسنجد أن الرواية تتحدث بشكل رمزي من خلال إسقاطات مقصودة عن الأمة العربية، وفي ص 43 يتحدث عن معارك الأطفال العرب من خلال عصابة اطفال تقودهم طفلة صومالية في السادسة من عمرها للعراك مع الأطفال الآخرين وإضطهاد الراوي في طفولته، باستذكار الحرب الأهلية في الصومال واسقاط حكم الرئيس محمد سياد بري والتحدث عن الصراع العربي العربي بالقول: “تنتهي العداوات بين الأطفال بالعودة إلى اللعب معا، أما عداوات العرب فلا تنتهي إلا بالنار والدمار وخراب الديار”، وقد ورد في ص 44 على لسان عصابة الأطفال عبارة: “لماذا تريدون الإعتداء على سعيد” لقالوا لك: “سعيد الطريق إلى القدس”، من خلال اسقاط عبارة “الطريق للقدس يمر في..” والتي أوردها العديد من القيادات كما الشهيد صلاح خلف أبو إياد والامام الخوميني والسيد حسن نصر الله والرئيس صدام حسين وأمير القاعدة أيمن الظواهري وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي وعلي رضا بناهيان أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، وكل هذه الطرق لا تتجه للقدس مباشرة ولكن بانحرافات جغرافية عبر مدن عربية متعددة باتجاهات معاكسة وبعيدة عن القدس ولكنها مبرر يخدم أهداف سياسية لا علاقة لها بالقدس.

ومن الإسقاطات ايضا على الواقع العربي عبارة: “أنذال! نقلوا البندقية من الكتف اليمين إلى الكتف الشمال وهاجموا لحمهم ودمهم” حيث يصفهم بأحجار الشطرنج التي تحركها أيادي الآثمين، وأيضا: “ديدن كثير من القبائل العربية، الدفع مقابل الحماية، الأرض مقابل السلام، النفط مقابل الغذاء، النفط مقابل الأمان”، وكذلك الإشارة للتطبيع من خلال تطبيع علاقة الطفل بالطفلة الصومالية بالقول: “تطورت العلاقة وأصبحنا أصدقاء، وفتحنا السفارات، وتبادلنا السفراء، وأوراق الاعتماد، وبقي الدفع عن طيب خاطر”، وهذا يتكرر من خلال اسقاط رشوته للمعلمة التركية على العرب أيضا بلغة المال التي يجيدونها حتى أصبحت لغة عالمية بالقول: “لغة ينطق بها الدرهم، ويتكلم فيها الدينار، تُنشد بها الليرة، ويغني بها الدولار! لغة تحيل الأعداء إلى أخلاء”، وكذلك في مخاطبته لابن خلدون بالقول: “يا صاحب المقدمة، أما بعد، فنحن اليوم في المؤخرة حرفيا وعلى سبيل المجاز”، وقوله: “وطن لكل قبيلة، ودولة لكل عشيرة، ومملكة لكل حمولة، أوطان متناحرة، دول تحتمي بنار الفرس، وأخرى تستظل بصليب الروم، أما الشعوب فمحروقة ومصلوبة! عدنا من جديد غساسنة ومناذرة، نعبد الأصنام، وتعلي هُبَلا”، ويلاحظ استخدام الكاتب لكلمة “رفيق” في الكثير من المواقع، علما أنها كلمة يستخدمها أتباع اليسار وبعض الاحزاب والقوى القومية في المنطقة العربية عموما، والاسقاطات كانت على الواقع العربي بدون تحديد الجهة تاركا للقارئ أن يستنتج من المقصود كما قوله: “لماذا بعت قضيتك بثمن بخس؟” ويكمل القول: “ما أكثر المتساقطين على الطريق! يدخنون (السيجار) الكوبي، يركبون (المرسيدس)، يتاجرون بالثورة، ويشترون بأموالها قصورا هنا وهناك”، ويكمل الحديث: “لماذا خنت قضيتك، وطنيتك، عروبتك، ورفاق دربك؟”، وهذه العبارات تشير لاتجاه واحد وليس المستوى العربي العام،و كل هذه الممارسات العربية تزعج الراوي فيقول: “ولكن سحابة صيف ستأتي يوما ما، ستغرق أمطارها أخضر العرب ويابسهم- ويل للعرب من شر قد اقترب-“.

نلاحظ ومن المشاهد الأولى وفي صفحات الرواية أن الكاتب ضمنها بعض من التناص مع آيات القرآن الكريم مثل عبارات: و”كأن الشيطان يتخبطني من المس”، و”نزاع للشوى”، و”بحر من الظلمات”، و”ملقى في بطن الحوت”، “أصلها ثابت وفرعها..”، “سدرة العشاق” وكلمة سدرة وردت في القرآن الكريم “سدرة المنتهى”، وكذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة مثل: “ويل للعرب من شر قد اقترب” وحديث نبوي عن قتال اليهود من شرقي النهر وهم غربيه وغيرها الكثير، وكذلك استخدام الامثلة الشعبية”، كما يورد أسماء عدد من الكتب كما رواية “صائد اليرقات” للكاتب السوداني أمير تاج السر ورواية مالك الحزين للكاتب المصري ابراهيم أصلان ورواية المتشائل لإميل حبيبي من خلال الإشارة لحكاية الندل فيها بدون ذكر اسمها، وأفلام سينما منها الكيت كات ومسرحيات مثل: “باي باي لندن”، كما اقتبس من التراث العربي والاسلامي قول الاعرابي بتأكيد وجود الخالق حين تأكد من انه أسير فقال: “فالبعرة تدل على البعير، والوجبة تؤكد أني أسير”، وتساؤله حين وقف في وجهه أفراد عصابة الأطفال: “أتظنون أن معي عير قريش.. هل سببت أصنامكم وسفهت أحلامكم؟”، وأخذت الرواية مقاطع كثيرة من أهازيج شعبية وأغنيات وقصائد شعر والنشيد العثماني وظفها الراوي في خدمة السرد الروائي، بينما خرج في بعض العبارات بتحيز وأحكام ضد القيادة العراقية بالقول في ص 121 أن اهل الرمادي حين رأوهم متجهين للأردن في سيارة تحمل لوحة “العراق والكويت” كانت العيون تنطق باعتذار جماعي عن جريمة ارتكبها غيرهم “باسم الوطن والعروبة وبسم الله الرحمن الرحيم”، اضافة للعديد من حكايات جرت في الكويت من افراد من الجيش العراقي، وبغض النظر عن كل هذه المسائل الم يكن يجدر بالكاتب من باب الموضوعية أن يشير للخدعة التي مارستها السفيرة الإمريكية في بغداد لتوريط العراق بعد اشكالات طويلة بين الكويت والعراق حول حقل نفط؟

والتاريخ كان به مساحة كبيرة في الرواية حيث أشار لموقف السلطان عبد الحميد المشرف في مواجهة الثعبان “ثيودر هرتسل” الذي اراد شراء فلسطين منه، ودور بريطانيا “لتقضي على أمة واحدة” وتمزيقها وكذلك وعد بلفور والاخلال بالوعد الذي أعطاه “هنري مكماهون” للشريف حسين بن علي، وتذكر الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، فالتاريخ وروايته تكرر في الرواية كثيرا حتى يخيل للقارئ أنه يقرأ كتاب تاريخ عن دور القوات العراقية المشرف 1948، كما لجأ الكاتب في ص 146 لاسقاط أفلام رسوم متحركة على ما جرى مع الشعب الفلسطيني وخروجه من الكويت، وأيضا روى تفاصيل تاريخية دقيقة تخص وعد بلفور ووعد مكماهون، وتاريخ الكويت ومطالبات العراق فيها بالتواريخ وتاريخ العراق منذ عهد الملكية وصولا لعهد صدام حسين، وكذلك دور القوات الكويتية على الجبهة المصرية في هزيمة 1967 من خلال ارسالها لواء اليرموك للقتال هناك وقدم العديد من الشهداء، وبقيت في مصر بعد الهزيمة وشاركت في حرب الاستنزاف، وكذلك دور القوات الكويتية في حرب تشرين 1973 على الجبهة السورية بلواء الجهراء وعلى الجبهة المصرية بلواء اليرموك، وكذلك دور الكويت في دعم الثورة الفلسطينية ماديا وتدريب القوات الفلسطينية من خلال الأمير الشهيد فهد الأحمد الصباح، والذي قاتل بجوار القوات العراقية في معركة تحرير الفاو، كذلك ما تعرضت له الكويت من قبل ايران من عمليات تخريب وتفجيرات وقصف وخطف طائرة وتعرض اميرها لمحاولة اغتيال بسبب وقوف الكويت مع العراق في حربها مع ايران.

وكذلك تحدث الراوي عن العلاقة الوثيقة بين الأردن وفلسطين عبر التاريخ بحيث يصعب “التفريق بين الأردني والفلسطيني” في ص 156 وما تلاها، وكذلك الحديث عن المملكة العربية السورية بين 1918 – 1920 في عهد الملك فيصل، والحديث عن حكومة عموم فلسطين وكذلك عن الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن، والحديث عن فك الارتباط 1988 بين الضفة والأردن، وإعلان ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في المجلس الوطني بنفس العام في الجزائر، هذا الاعلان الذي كان اشبه بقصيدة شعر صاغها محمود درويش، ولم تصبح حقيقة فقد دفنها اتفاق اوسلو وبقيت اعلانا على الورق، إضافة للإشارة بدون تفصيل لخروج المقاومة من الأردن 1971 وخروجها من لبنان 1982، إضافة للحديث ضمن وقائع مفصلة بدأت من قبل عقد مؤتمر القمة في بغداد حتى اجتياح الكويت وأن الإجتياح قادم إن لم تحل المشكلات بين الكويت وبغداد، ورغم كل ذلك لم تسع القيادة الكويتية لحل هذه الإشكالات فهل كانت تريد أن يتم الإجتياح؟، سؤال يطرح نفسه بعد كل هذا الاستعراض لتاريخ هذا الموضوع في الكتاب، والكاتب لم يتوقف عن استعراض التاريخ والأحداث من جلسة جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث اجتياح الكويت وصولا لاستعراض الوضع الفلسطيني من ذلك، وهذا وحده أخذ مساحة متواصلة من ص 169-202،

الرواية تضمنت اشارات اجتماعية أيضا لما هو في داخل المجتمع الكويتي مثل رفض الزواج ممن يطلقون عليهم لقب “البدون” وهم من لا يملكون الجنسية الكويتية، وكذلك التعصب ضد الزواج من مسيحية فلبينية، ورفض المجتمع لابن كويتي لملامحه الفلبينية التي اكتسبها من أمه رغم أنه كويتي أبا عن جد، وكذلك نجد أن الرواية في بعض الأجزاء اعتمدت أدب الرسائل بين سعيد الفلسطيني وحمد الكويتي وخاصة في الحديث عن الأحداث التاريخية والموقف الفلسطيني بشكل خاص، وزج النظام العراقي بفلسطينيين من حزب البعث ومن المهاجرين للعراق في الكويت، كما هو ما قام به النظام السوري في ظل الأحداث في سوريا من الموالين للنظام السوري من الفلسطينيين، وكذلك ما يقوم به الأطفال من تراث شعبي في شهر رمضان.

وفي نهاية مقالي أشير لبعض الملاحظات والتساؤلات، هل يمكن اعتبارها رواية تاريخية؟ في بعض الجوانب يمكن أن اقول نعم ولكن سرد التاريخ والخروج عن اسلوب السرد الروائي في العديد من المواقع في الرواية، يجعل القارئ يشعر بالملل أحيانا مع طول رواية التاريخ الجاف للأحداث بعيدا عن التشويق، وكما أشرت سابقا يشعر القارئ أنه يقرأ كتاب تاريخ أكثر مما يقرأ رواية أدبية، ولعل ما يجعل القارئ أن يشعر بالمتعة في مواقع أخرى هذه الغرائبية في الرواية، والغرائبية كأسلوب أدبي هو الخروج عن المألوف إلى الخيال غير المألوف، فالروايات التاريخية تعتمد على مزج التاريخ في السرد الروائي المتخيل وليس على ذكر الأحداث التاريخية بمساحات واسعة ومتصلة وحشو الرواية بها بحيث خرجت عن أسس وقواعد فن الرواية وأبعدها عن متعة السرد الروائي.

أما نهاية الرواية المتخيلة رغم مساحة التاريخ والوقائع فيها، سأتركها للقارئ حتى لا أضيع عليه متعة القراءة، وفي ختام هذا المقال النقدي عن رواية كويت بغداد عمان، يتضح أن الرواية ليست مجرد سرد لأحداث مترابطة، بل هي مرآة تعكس واقعًا مليئًا بالتحديات السياسية والاجتماعية والنفسية التي أثرت على شخوص الرواية من خلال حبكتها السردية العميقة رغم الغرائبية المغرقة بغرائبيتها، وقد تمكن الراوي أن يسلط الضوء على مجموعة من القضايا السياسية والتاريخية والاجتماعية، فتحدث عن الانتماء وعن الهوية والهجرة والتهجير، والمشاعر النفسية والأحاسيس والمكان والزمان، من خلال اعتماد الرواية على الاستعادة للذاكرة والأحداث، وعلى الرغم من بعض الملاحظات النقدية التي ابديتها في المقال حول الرواية وخاصة الإغراق بسرد التاريخ، إلا أن الرواية مهمة لمرحلة في غاية الأهمية في تاريخ العراق والكويت والشعب الفلسطيني، وكما تساءلت في البداية هل هلك سعيد وهل سينجو سعد؟

أجد أن سعد وسعيد والشعوب هي من يدفع الثمن حتى درجة تقارب الهلاك، فنحن نرى التغيرات التي جرت في المنطقة العربية بعد غزو الكويت من سيطرة أمريكية وسطوة صهيونية، فالعراق انتهى واوسلو شطبت الثورة الفلسطينية، وتم تمهيد الطريق للوبال العربي الذي سمي زورا وبهتانا بالربيع العربي تحت شعار أمريكي “الفوضى الخلاقة” فدمرت سوريا وليبيا وتونس والعراق ودمر اقتصاد لبنان، ومزقت اليمن وأصبحت القواعد الامريكية منتشرة في كل دول الخليج ودول الشق الأسيوي العربي، والنفط والغاز العربي تحت سيطرتها، وتابعنا حديثا حجم التدمير لغزة بكافة مناطقها، واستشهاد أكثر من سبعينن الف شهيد وضعفهم من الجرحى، في ظل صمت عربي واسلامي وعالمي أمام التحالف الأمريكي الأوربي والغربي، وبقيت غزة وحدها تقاوم حتى اللحظة..

“جيوس 23/3/2025”